灰釉流掛湯呑 |

籾灰釉刷毛目湯呑 |

籾灰釉粉引湯呑 |

籾灰釉呉須青花葡萄文湯呑 |

籾灰釉鉄絵釉裏紅葡萄文湯呑 |

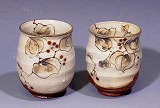

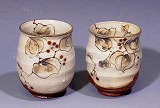

籾灰釉鉄絵釉裏紅山帰来文湯呑 |

籾灰釉菖蒲文釉裏紅麦藁手扁形湯呑 |

籾灰釉刷毛目釉裏紅花文湯呑 |

籾灰釉鉄絵釉裏紅椿文湯呑 |

日用雑器と言われますが、家庭やオフィスで 最も身近で そして愛用されている器の一つが、湯呑ではないでしょうか。又 「壷や皿その他の轆轤成形の基本が 湯呑だ」とも教わりました。 そんな湯呑を、私は殊更に大事なものとして受止めております。 しばらく轆轤をはなれたときなど、なかなか轆轤が手に付かないことが有りますが、 そんな時は先輩のアドバイスを思い起し、基本に立返って湯呑をひくことにしております。 轆轤目や 肌のざらざらを強調する成形で、目には躍動感を 指先には適度の刺激を与えて持ち易く 熱さも感じ難いように、又口作りを僅かに外反りにして口当たりと呑み易さを求め、内側は お茶の色映りに気を配り、地味であっても「暖かく 親しみの持てる湯呑を」と、心がけました。 |

灰釉流掛湯呑 |

籾灰釉刷毛目湯呑 |

籾灰釉粉引湯呑 |

籾灰釉呉須青花葡萄文湯呑 |

籾灰釉鉄絵釉裏紅葡萄文湯呑 |

籾灰釉鉄絵釉裏紅山帰来文湯呑 |

籾灰釉菖蒲文釉裏紅麦藁手扁形湯呑 |

籾灰釉刷毛目釉裏紅花文湯呑 |

籾灰釉鉄絵釉裏紅椿文湯呑 |